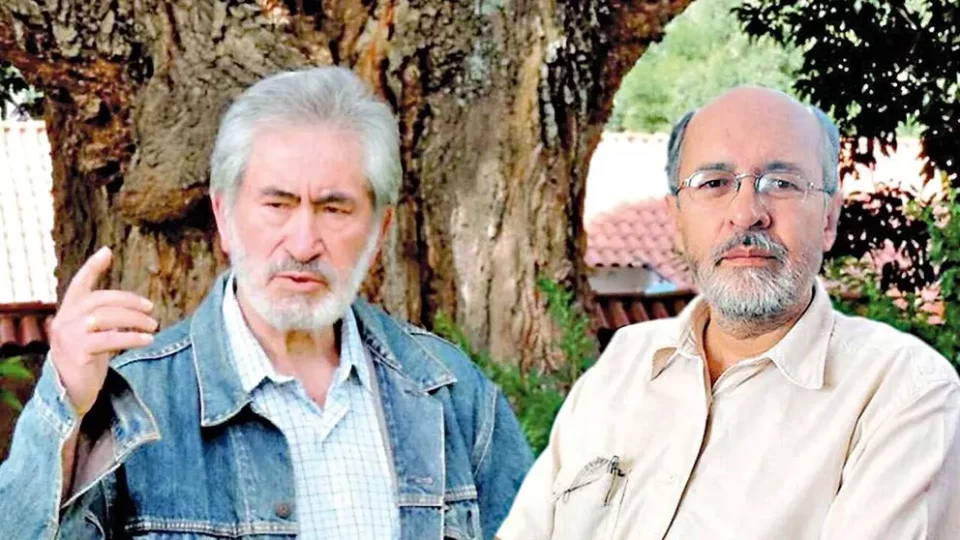

La Paz, 26 de sep 2025 (ATB Digital).- El periodista e historiador Carlos Soria Galvarro Terán se aproxima, una vez más, a la obra de Gustavo Rodríguez Ostria a través de uno de los temas que ha marcado la vida de ambos, la presencia de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. Esta vez lo hace como autor del estudio introductorio del libro póstumo “Teoponte. La otra guerrilla guevarista en Bolivia” reconociendo en sus páginas actores, preocupaciones y enfoques que también han sido parte de sus propias indagaciones.

Soria Galvarro concede a OPINIÓN una entrevista sobre la obra del fallecido diplomático, escritor y economista que en su momento y hasta hoy nos lleva por los recovecos de la historia de Bolivia.

¿De qué manera aborda usted la importancia y el alcance del contenido de la obra de Gustavo Rodríguez Ostria?

El tema provoca sentimientos encontrados. Por una parte, está la repudiable decisión –aún no del todo esclarecida– de eliminar a heridos y prisioneros. No se sabe si se trató de una disposición expresa, verbal o escrita, ni de qué nivel de la institución provino. El propio Gustavo Rodríguez no pudo precisar sobre el motivo que llevó a los mandos medios a resolver de la manera más drástica: todos muertos.

Por otra parte, se trata de una acción descabellada, que no tomó en cuenta los procesos políticos y sociales que se estaban gestando en el país. La influencia de la guerrilla del Che había despertado en diversos sectores una sensibilidad y una posición crítica frente a la realidad nacional. Sin embargo, la acción emprendida ignoró esa efervescencia social y terminó reduciendo la participación de esas fuerzas a una sola demanda: la entrega de los restos mortales. Ya no se hablaba de proyectos de cambio ni de transformaciones políticas; lo único que quedó fue el reclamo por los cuerpos de los caídos.

Y, por supuesto, queda también la reflexión sobre la muerte de tantos compañeros: jóvenes idealistas, decididos a entregar su vida por un cambio que, sin embargo, estaba en el aire, poco asentado en la realidad. Esa circunstancia fue una de las razones por las que, en mi propio trabajo de recopilación, opté por imponerme ciertos límites. Al final, considero que esto resultó positivo, porque el tema fue abordado en profundidad por un historiador de gran rigor, que realizó un trabajo monumental de revisión de fuentes.

Además, este episodio me toca de manera muy cercana, pues entre los caídos estaba un primo hermano muy querido, Edgar Freddy Soria Galvarro Camacho. Conocí personalmente a la mayoría de los integrantes, lo que añade un peso afectivo a la lectura y análisis de la obra.

¿Por qué fue importante para Gustavo Rodríguez evidenciar que la guerrilla guevarista no concluyó en 1967 sino que continuó en Julio de 1970?

Para Gustavo Rodríguez Ostria, evidenciar la continuidad de la guerrilla guevarista más allá de la muerte del Che, hasta la dramática experiencia de Teoponte en julio de 1970, fue un aporte clave para la historiografía boliviana y latinoamericana. Este hallazgo permite corregir y completar el registro histórico, mostrando que los hechos posteriores a Ñancahuazú no constituyeron un episodio aislado, sino la prolongación de un proyecto político y militar que buscaba mantener viva la experiencia guevarista en Bolivia.

Al extender su análisis hasta Teoponte, Rodríguez llenó un vacío historiográfico: hasta entonces, la mayor parte de la bibliografía se detenía en 1967, ignorando los cien días de lucha de la guerrilla posterior. Esta reconstrucción rigurosa no solo documenta los hechos, sino que permite establecer conexiones claras entre los combatientes de Ñancahuazú y los de Teoponte, mostrando la persistencia del guevarismo en territorio boliviano y su carácter estratégico más amplio.

Además, evidencia la evolución del proyecto del ELN: hombres y mujeres que habían participado con el Che retomaron la lucha dentro de marcos estratégicos similares, adaptándose a nuevas condiciones, pero intentando sostener las banderas revolucionarias originales. Esto permite analizar tanto los logros como los errores tácticos de la segunda guerrilla, evaluando críticamente el método foquista y advirtiendo sobre los riesgos del voluntarismo frente a la realidad política y social del país.

Finalmente, esta continuidad revela el carácter continental de la lucha: al estudiar Teoponte, Rodríguez recupera las conexiones con movimientos revolucionarios en América Latina, mostrando que la guerrilla boliviana no estuvo aislada, sino insertada en un contexto regional más amplio. En suma, evidenciar que la guerrilla no terminó con la muerte del Che permite comprender mejor la estrategia, las limitaciones y la dimensión histórica de un proceso que sigue siendo esencial para la memoria y el análisis del siglo XX en Bolivia y la región.

¿Cuál fue la diferencia que marcó la lucha armada entre 1968 y 1970, del periodo previo, en el cual el Che estuvo presente?

La diferencia fundamental está en la decisión de los mandos militares de eliminar a todo sobreviviente. En Ñancahuazú, al comienzo, el ejército no tenía experiencia en lucha antiguerrillera; improvisaban, no sabían cómo enfrentar ese tipo de combate. Pero después de esa experiencia, con apoyo estadounidense, organizaron el grupo Ranger para capturar al Che y luego ampliaron esa formación antiguerrillera, sistematizando lo aprendido.

Eso explicaría porqué en Teoponte no se contemplaba dejar heridos ni prisioneros: la orden era exterminar a todos los combatientes.

Al mismo tiempo, hay una paradoja. Mientras los militares radicalizaban su doctrina represiva, en el plano político empezaban a surgir corrientes nacionalistas y de izquierda en el propio seno de las Fuerzas Armadas. Eso se expresó en medidas como la nacionalización de la Gulf Oil bajo Ovando, y más tarde en el gobierno de Torres, con tonos nacionalistas y antiimperialistas. Es una contradicción evidente: el mismo Estado que adoptaba estas posiciones hacia afuera, en lo interno aplicaba la represión más brutal.

Las fuerzas sociales quedaron reducidas al papel de espectadoras, sin capacidad de intervención real. Su demanda principal fue humanitaria: que entregaran los cuerpos de los caídos. La gran marcha en La Paz, con el propio arzobispo Jorge Manrique, exigía la devolución de los restos.

Un hecho decisivo fue la salvación del último grupo encabezado por Chato Peredo. Eso fue posible gracias al cambio político de octubre de 1970, cuando Torres llegó al poder. Él ordenó detener la masacre y conformó una comisión con la Iglesia y la prensa para garantizar que no fueran asesinados. Sin esa coyuntura, lo más probable es que hubieran corrido la misma suerte que el resto.

¿A qué se refiere cuando habla de “ideas guevaristas entre sectores cristianos e izquierdistas en Bolivia y América Latina a finales de los años 60?

Yo he sostenido siempre que existe una confluencia entre dos elementos. El primero es el aggiornamento de la Iglesia católica con el Concilio Vaticano Segundo, comandado por Juan XXIII. Eso permitió una serie de cambios en la Iglesia: miradas distintas, un compromiso con los pobres, una voz contra la injusticia. Fue surgiendo la llamada Teología de la Liberación y se estableció un diálogo entre marxistas y cristianos, antes rechazado y condenado por las cúpulas religiosas. Antes, nada que ver con el marxismo.

En Cochabamba yo viví esa experiencia. Los católicos militantes asaltaron una librería que vendía libros marxistas, quemaron los libros, y lo vi con mis propios ojos. Ese era el radical anticomunismo de entonces. Y eso, con el tiempo, fue cambiando.

El segundo elemento fue la presencia del Che, incluida su iconografía. Las fotos del Che lo mostraban casi como a Cristo. De pronto muchos universitarios, compañeros que antes eran radicalmente anticomunistas, empiezan a cambiar y se vuelven más revolucionarios que los comunistas. Y eso tiene su expresión en la llamada Teología de la Liberación.

¿Por qué cree que este libro es uno de los 200 imprescindibles para Bolivia?

Primero, por la importancia del acontecimiento: la caída de la cúpula universitaria, que concentraba al grueso de los miembros de la CUB, marca un momento crítico en la historia de Bolivia. Segundo, porque Gustavo Rodríguez Ostria realizó un trabajo de investigación exhaustivo, basado en la escasa bibliografía disponible. La mayor parte de los estudios se centraban en el Che, dejando un vacío sobre Teoponte que él supo llenar.

Gustavo recopiló testimonios orales inéditos, accedió parcialmente a archivos de países socialistas como Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y Rusia, y aprovechó la desclasificación parcial de documentos estadounidenses. Todo ello permite que esta obra se constituya en un referente indispensable para entender la guerrilla en Bolivia y su contexto latinoamericano.

¿Cuál es el legado de Gustavo Rodríguez para la historiografía boliviana y latinoamericana?

El legado de Gustavo Rodríguez radica en la rigurosidad y profundidad de su investigación. Su manera de abordar las guerrillas lo consolida como un historiador fundamental: combina la historia oral con un análisis exhaustivo de fuentes documentales, siempre guiado por un compromiso con la verdad y la precisión histórica.

Su enfoque, inscrito en la corriente de la “historia del presente”, busca captar los eventos desde la vivencia de los protagonistas, reconstruyendo los hechos con un análisis crítico que permite comprender no solo lo ocurrido, sino también las motivaciones, contradicciones y dilemas de quienes participaron.

Una de sus mayores fortalezas es su capacidad de manejar versiones contradictorias, ofreciendo al lector una visión caleidoscópica del levantamiento y logrando tejer una narrativa coherente, incluso cuando los recuerdos son parciales o los documentos escasos. A lo largo de su trabajo, Gustavo no se limita a narrar hechos: plantea interrogantes, cuestiona la información y mantiene siempre un compromiso ético con la memoria de los protagonistas.

Además, su tratamiento de los involucrados —ya sean guerrilleros, militares o figuras políticas— es profundamente humano y respetuoso. Evita sensacionalismos o regodearse en episodios sórdidos, lo que refleja no solo su rigor académico, sino también un compromiso con la dignidad de la historia y de quienes la hicieron. En conjunto, su obra se convierte en un referente indispensable para la historiografía boliviana y latinoamericana, estableciendo un estándar de rigor, ética y fidelidad a los hechos que inspira futuras investigaciones.

“Después de más de medio siglo, es necesario avanzar en la apertura de archivos tanto de Cuba como de Bolivia y fomentar intercambios que permitan completar la historia. A pesar de la investigación realizada, quedan numerosos puntos pendientes, incluyendo la desclasificación de documentos estadounidenses y la devolución de materiales como planos, mapas, grabaciones y declaraciones de interrogatorios que fueron trasladados a Estados Unidos mediante prácticas de espionaje. La historia de Teoponte aún tiene capítulos por escribirse, y estas acciones serían un paso decisivo para cerrar de manera más completa este episodio de nuestra memoria histórica”, concluye.

*Esta entrevista fue realizada con la ayuda de Camila Ugalde, nieta del periodista e historiador Carlos Soria Galvarro Terán.

Fuente: Opinión